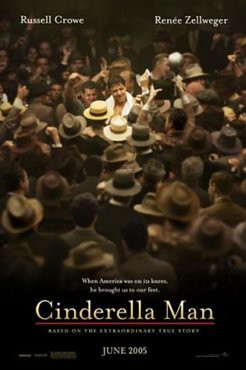

Depois do sobrevalorizadíssimo biopic “Uma Mente Brilhante” e do quase ignorado western esotérico “Desaparecidas”, Ron Howard assinala o regresso à realização com “Cinderella Man”, a sua visão sobre a história verídica de Jim Braddock, pugilista que se tornou célebre durante a Grande Depressão.

Paradigma do self-made man e de figura abençoada pelo sonho americano, Braddock teve uma carreira conturbada e irregular, vincada por múltiplas derrotas que quase o obrigaram a abandonar definitivamente os ringues de boxe e a sujeitar-se a outra ocupação.

Contudo, quando ninguém esperava, o pugilista provou ser um lutador – literalmente – e o seu empenho e perícia contribuíram para que se tornasse num símbolo de heroísmo e persistência.

Baseando-se nestes factos, “Cinderella Man” tem reunidas as condições para ser mais um filme centrado no triunfo sobre a adversidade, e é precisamente isso em que acaba por se tornar, apresentando mais um concentrado de esperança, optimismo e obstinação habitual no cinema mainstream norte-americano (e descaradamente orientado para os Óscares).

Esse elemento não é necessariamente mau, mas quando o mentor do projecto é alguém como Ron Howard os resultados dificilmente seriam os mais criativos e ousados. De facto, a película só a espaços consegue afastar-se do esquematismo que domina tantas outras obras do género, e aqui sofre ainda mais dessa tipificação ao apostar nos clichés dos “filmes de boxe”. Ou seja, uma lógica linear onde o espectador sabe que a fase inicial, geralmente amargurada, logo conduzirá a um desenlace próspero e profícuo.

Howard segue essa via formatada, e se até o faz com alguma competência – o ambiente de época está bem recriado, a fotografia e a banda-sonora não comprometem, o elenco (onde constam Russell Crowe, Rennée Zellweger ou Paul Giamatti) cumpre -, não evita cair na previsibilidade, apresentando personagens planas, um trabalho de realização sem rasgos e um argumento que raramente surpreende.

O maior problema, no entanto, é o da narrativa desigual, pois se os primeiros momentos do filme ainda expõem alguma fluidez a última meia-hora, uma sucessão de combates carregados de intermináveis pontos supostamente climáticos (que apenas geram uma tensão forçada e até manipuladora), faz com que os momentos que antecedem o desenlace sejam bastante redundantes e enfadonhos, atirando decididamente o filme para a mediania.

“Cinderella Man”, não obstante uma ou outra cena mais conseguida, é um título que não se afasta muito das obras habituais de Howard: produtos suficientemente eficazes, politicamente correctos, inofensivos, sem considerável marca autoral e que pouco trazem de novo ao Cinema. A vantagem é que também dificilmente insultam – pelo menos de forma gritante – a inteligência do espectador, o que nos dias de hoje já é um factor a salientar.

E O VEREDICTO É: 2,5/5 - RAZOÁVEL