segunda-feira, julho 24, 2006

ADEUS QUE ME VOU EMBORA...

domingo, julho 23, 2006

THE STROKES DEIXAM O PALCO EM FOGO

Pena o deslize do vocalista no final, que terminou de forma infeliz um concerto competente ao reagir, com alguma teimosia, ao facto de parte do público se manter distante do palco, apesar dos seus apelos.

Com uma atitude afável e descontraída, Gelb obteve uma prestação carismática, e apesar do calor que se fazia sentir concentrou a atenção de uma considerável faixa de espectadores. Um nome a considerar para futuros espectáculos, de preferência num espaço mais intimista.

Contrariamente aos Belle and Sebastian, cujo concerto da semana passada no Coliseu de Lisboa foi marcado pela constante interacção com os os espectadores, a postura da sua ex-vocalista foi tão discreta e apaziguada que a sua indie pop(zinha) de travo folk passou quase despercebida, assinalando um compasso de espera que não custou a passar mas que também não trouxe nada de muito estimulante.

Tendo em conta a receptividade do público, a maioria dos espectadores enquadrava-se no segundo grupo, e o concerto foi o que registou, até então, uma maior concentração em torno do palco. Mesmo com alguns exageros no volume do som e da redundância das composições da banda, elevou-se acima do balanço morno dos espectáculos anteriores, oferecendo um dançável rock soturno e urbano que, longe de revolucionário, registou suficientes bons momentos.

O grupo, nascido das cinzas dos Libertines, é mais um dos protegidos de grande parte da imprensa britânica mas que, tal como outros habitualmente incensados, não contém méritos que justifiquem tal distinção, revelando-se cansativo e previsível.

Com refrões contagiantes, uma energia recorrente e um alinhamento bem estruturado, que incidiu no terceiro álbum "First Impressions Of Earth" sem ignorar os anteriores, a banda nova-iorquina evidenciou porque é que é um dos mais interessantes nomes do cenário musical actual.

O segredo talvez esteja na sensibilidade pop com que o grupo contamina até as suas canções mais abrasivas, originando melodias irresistíveis e vibrantes que, não sendo a salvação do rock, também não deixam que este morra tão depressa. E houve muitas assim na noite de sábado, desde o início, com efusivo "Juicebox", ou noutros momentos de descarga como "Heart in a Cage", "The Ize Of The World" ou "Vision of Division".

Felizmente não faltou a excelente e demolidora "Reptilia", provavelmente a melhor canção do grupo, aqui superada por uma brilhante "Hard to Explain", cujos altos níveis de adrenalina se disseminaram pelo agitado público. Os já clássicos "Last Nite" e "You Only Live Once" foram cantados por vários espectadores em claro entusiasmo, que se manteve até ao muito aplaudido encore com o frágil "12:51", o intempestivo "New York City Cops" e o estridente "Take It Or Leave It".

Julian Casablancas, para além do registo vocal carismático à altura do coeso turbilhão de guitarras, bateria e baixo, provou ser um bom mestre de cerimónias, agradacendo frequentemente ao público e apresentando uma postura descomprometida e animada, com algumas piadas pelo meio, afirmando, no final, ter ficado orgulhoso por ter encerrado a sua digressão perante um público tão satisfatório. A julgar pelas reacções de muitos espectadores, o sentimento terá sido recíproco.

The Strokes - "Reptilia"

sábado, julho 22, 2006

PICAR O PONTO COM (ALGUMA) MESTRIA

Desde o início, com o marcante "Bone Machine", até ao final a cargo do hit (talvez o único dos Pixies) "Here Comes Your Man", o espectáculo proporcionou cerca de uma hora e meia assente num alinhamento longe de inesperado, mas irrepreensível, que desde logo envolveu o público e foi fomentando a sua entrega.

O facto do concerto não apresentar inéditos no alinhamento não foi, no entanto, problemático, até porque o grupo é um dos raros casos em que quase todas as suas composições ganharam já o estatuto de intemporais, e se dúvidas houvesse acerca disso a noite de ontem foi bastante esclarecedora.

Grande parte dos espectadores acompanhou com devoção as palavras cantadas por Frank Black, centradas em letras tão esquizofrénicas, díspares e inquietantes como as singulares melodias geradas pela banda, misto certeiro de experimentalismo e concisão que nunca deixam de ser estranhamente acessíveis e viciantes.

Diz quem lá esteve que os Pixies não são capazes de repetir o efeito da sua estreia em salas nacionais, em 1991, e de facto a noite de ontem apresentou uma banda que, apesar de se ter mostrado sempre consistente em palco, demorou a demonstrar entusiasmo, interpretando canções de grande calibre em piloto automático, sem falhas mas também sem grandes riscos. Não que isso tenha impedido uma forte adesão do público, incansável nos constantes aplausos, sobretudo o da plateia, o que mais saltou e dançou ao som da vertiginosa sucessão de canções.

O maior pico de intensidade registou-se, contudo, na tensão gutural da incisiva "Tame", brilhante pequena grande canção onde os Pixies mostraram a garra que poderia ter estado mais presente no resto do espectáculo. Um concerto a recordar e longe de decepcionante, de qualquer forma, mas convenhamos que com canções destas também era difícil falhar.

A abertura da noite coube aos portugueses Vicious 5, numa curta mas segura prestação que os confirma como um dos novos nomes do rock nacional a ter em conta.

Pixies - "Monkey Gone to Heaven (Live)"

sexta-feira, julho 21, 2006

FRIDAY NIGHT FISH

É AGORA OU NUNCA

Escritas por Filipe Homem Fonseca, João Quadros, Luís Filipe Borges, Nelson Guerreiro, Nuno Artur Silva, Nuno Costa Santos, Patrícia Portela, Pedro Mexia, Pedro Rosa Mendes, Susana Romana e Tiago Rodrigues (que acumula os cargos de encenador e actor), as peças oferecem fugazes retratos do quotidiano contemporâneo, não raras vezes de situações-limite onde cada minuto pode ser decisivo para alterar radicalmente o destino das personagens.

Contudo, no meio destes jogos do acaso, vincados pela efemeridade das relações humanas, por encontros e desencontros onde a solidão parece ser o denominador comum, há retratos a reter e admirar.

É o caso de "Coro dos amantes a caminho do hospital", um dos mais belos e comoventes, onde a sensibilidade da escrita de Tiago Rodrigues e as superlativas interpretações de Cláudia Gaiolas e Tónan Quito se fundem para originar um desencantado olhar sobre as armadilhas da vida e a união conjugal.

Não menos intenso é "O lado bom", de Filipe Homem Fonseca, com um arrebatador monólogo de Margarida Cardeal ancorado num duelo entre o cansaço (ou ódio) do dia-a-dia e a chegada da maternidade indesejada.

A actriz apresenta-se noutro registo em "Última chamada", de Luís Filipe Borges, onde contracena com Tónan Quito numa conversa de aeroporto que adquire contornos larger than life, misto de comédia romântica com diálogos afiados e um travo de "Antes do Amanhecer", de Richard Linklater.

Também interessantes são "I tuning", de Nuno Artur Silva (frenética reflexão sobre a cultura digital); "Bolas de neve", de Susana Romana (centrado na culpa e no poder do acaso); "1963", de Pedro Mexia (que explora fantasmas sexuais); e "Trabalhador independente", de Nuno Costa Santos (com a precaridade laboral em jogo), mas as outras peças expõem mais limitações, originando um todo desigual, o que não é propriamente inesperado num projecto com a participação de diversos autores e perspectivas.

E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM

quinta-feira, julho 20, 2006

BATAM PALMAS E DIGAM "YEAH!"

E o calor foi mesmo um dos elementos nucleares do concerto de ontem dos Belle and Sebastian no Coliseu de Lisboa, não só pelas altas temperaturas que se faziam sentir mas sobretudo devido ao calor humano que emanou de um contacto recíproco e constante entre a banda e o público.

É difícil avaliar quem foi mais dedicado, se os elementos do grupo, com uma boa-disposição e simpatia contagiantes, ou os espectadores, grande parte deles frenéticos e claramente arrebatados canção após canção.

A sua indie pop primaveril e agridoce, com letras simultaneamente irónicas e melancólicas, obteve reacção imediata de um público que foi embalado pela carga upbeat das melodias logo desde os primeiros minutos.

A própria postura da banda ajudou à consolidação de um ambiente festivo, uma vez que todos os músicos evidenciaram entusiasmo e entrega, em particular o vocalista, imparável durante toda a noite. Um dos momentos altos foi, de resto, quando Murdoch convidou uma espectadora para dançar com ele no palco, comprovando que, para além de ser convincente como cantor, também ganha pontos como entertainer.

Em registo diametralmente oposto actuaram os portugueses Pop Dell'Arte, que tiveram a seu cargo o aquecimento da noite. A banda de João Peste proporcionou um concerto competente, ainda que com uma atitude bem mais discreta e contida do que a dos Belle and Sebastian, limitando-se a apresentar canções como "Querelle" ou "Ilogic Plastik" sem encetar grandes contactos com o público. A que resultou melhor terá sido "O Amor É… Um Gajo Estranho", cujo estranho magnetismo gerou o momento mais denso e intrigante.

quarta-feira, julho 19, 2006

A TERCEIRA MUTAÇÃO

Respeitando a essência dos mutantes da Marvel e doseando eficazmente acção, ficção científica, drama e algum humor, condimentando-os com um interessante subtexto sobre a tolerância e a reacção à diferença (elemento nuclear no Universo X), Singer fez de "X-Men" e, sobretudo, do soberbo "X-Men 2" (AKA X2), dois dos melhores filmes de super-heróis dos últimos anos, sendo apenas superados, embora por pouco, pela saga do "Homem-Aranha", de Sam Raimi.

O hábil realizador já não se ocupou, contudo, de "X-Men - O Confronto Final" (X-Men: The Last Stand), o aguardado final da trilogia, devido ao seu envolvimento no mais recente filme do Super-Homem, facto que levou a que o desfecho da série fosse trabalhado por Brett Ratner, cujos créditos na direcção de películas inconsequentes como "Hora de Ponta" não sugeriam nada muito auspicioso.

Ora, apesar dessa suspeita, que em parte se confirma, "X-Men - O Confronto Final" é afinal um muito digno último capítulo da série, uma vez que, mesmo com algumas cedências e facilitismos, Ratner mantém-se conceptualmente quase sempre próximo da visão de Singer, ainda que sem a mesma subtileza e sofisticação.

O filme peca pelo excesso de efeitos especiais, tentando impressionar através de megalómanas sequências de acção (cuja mais gritante é a da ponte), factor que por vezes se impõe ao desenvolvimento dos dilemas das personagens, alvo de abordagens mais superficiais do que nos episódios anteriores.

O excesso de personagens já era um dos elementos que mais prejudicava a saga, mas aqui torna-se ainda mais problemático pois há muitas novas caras que não chegam a ter uma participação digna de nota, caso do Anjo, uma das mais esperadas que se limita a fazer breves aparições, e principalmente de Colossus, que apesar de admirado por muitos fãs é apenas um mero figurante.

Pior ainda é o facto de personagens com alguma relevância nos dois filmes anteriores, como Cyclops ou Rogue, serem aqui subaproveitadas de forma a conceder mais tempo de antena a Wolverine e Storm. A vantagem é que estes dois últimos acabam por ter um desenvolvimento interessante, em especial Storm, que tem finalmente um papel com impacto, supostamente devido a exigências contratuais de Halle Berry (que ainda não parece ser a melhor escolha para a heroína, ainda que esteja mais convincente do que antes).

Estas histórias dariam, por si só, material para uma nova trilogia, por isso condensá-las num filme que não chega a atingir as duas horas de duração era uma missão ingrata. Ratner não é mal sucedido, pois consegue interligá-las sem que o resultado pareça forçado, porém nenhuma é abordada com a complexidade que merecia, tornando "X-Men - O Confronto Final" numa obra repleta de ideias muito interessantes que, infelizmente, não têm - e dificilmente poderiam ter apenas num filme - concretização à altura.

Se na carga dramática a película poderia ter ido mais longe, caso explorasse mais a fundo as personagens e o argumento, enquanto entretenimento ultrapassa, contudo, qualquer outro blockbuster de 2006, já que nunca perde o ritmo e apresenta sequências de acção e ideias visuais mais criativas do que as da concorrência, a que não são alheias as apelativas habilidades mutantes.

E também não são muitos os filmes-pipoca que podem orgulhar-se de contar com um elenco tão talentoso, onde brilham Hugh Jackman (mais uma vez desenvolto e carismático como Wolverine), Ian McKellen (exímio na composição de um austero e obstinado Magneto), Patrick Stewart (dificilmente haveria alguém mais apropriado para Xavier) ou Kelsey Grammer (perfeito como o ponderado Beast, a mais conseguida das novas personagens), assim como actores mais jovens mas promissores como Anna Paquin (uma das melhores actrizes da nova geração, mas aqui com pouco para fazer), Ellen Page (a co-protagista de "Hard Candy", segura no papel da perspicaz Kitty Pride), Aaron Stanford (um Pyro intenso e sombrio) ou Shawn Ashmore (cujo ar de boy-next-door é apropriado para Iceman).

Embora o filme tenha sido promovido como o último da série, o final em aberto e algumas pontas soltas do argumento deixam espaço para novos desenvolvimentos (e spin-offs centrados em Wolverine e Magneto estão já em preparação). Se forem tão satisfatórios como até aqui, valerá a pena ir ver mais aventuras mutantes no grande ecrã.

terça-feira, julho 18, 2006

A BANDA QUE VEIO DO FRIO

O colectivo, que passou já por palcos portugueses na apresentação dos muito aclamados "Ágætis Byrjun" e "()", trouxe agora na bagagem o seu mais recente álbum de originais, "Takk...", editado em 2005 e que fora também motivo de um concerto no Coliseu de Lisboa nesse mesmo ano.

O quatro disco do grupo introduziu tonalidades mais abrasivas ao som da banda, que emergem inesperadamente entre plácidos cenários etéreos, e por isso a noite de ontem viveu muito desse confronto entre momentos de distorção das guitarras e outros de teor mais contemplativo e sereno.

Os desequilíbrios do alinhamento não impediram que a noite não tenha oferecido várias situações encantatórias, provenientes de uma música de difícil catalogação - ora ambiental, ora próxima do pós-rock, ora dream pop - que se aproxima de domínios dos Mogwai, Slowdive ou Brian Eno sem prescindir de claros sinais de personalidade.

Ao longo de cerca de duas horas, a frágil e expressiva voz de Jónsi Birgisson, através do idioma hopelandish, criado pela banda, embalou um público dedicado que aplaudiu sempre de forma efusiva cada canção (inclusive com ocasionais e dispensáveis acessos de histeria).

Além do som, também a vertente visual foi conseguida, tanto pelas imagens projectadas como pela eficaz coordenação das luzes com as canções, evidenciando um cuidado trabalho cenográfico.

Apesar de um espaço como o Pavilhão Atlântico parecer à partida pouco apropriado para que a aura intimista da música dos Sigur Rós se dissemine, o facto do palco estar situado a meio contribuiu para que o efeito não se perdesse por completo.

No final, os elementos do grupo e os restantes músicos que os acompanharam regressaram a palco para uma vénia colectiva, encerrando de forma sedutora a digressão centrada em "Takk...". O título do álbum foi então projectado, o que é especialmente significativo por se tratar do termo islandês para "obrigado".

Antes dos Sigur Rós actuaram as igualmente islandesas Amiina, quarteto electroacústico cujas sonoridades delicadas e angelicais funcionaram enquanto agradável aperitivo antes da chegada dos seus conterrâneos (em cujo concerto também participaram). Embora algo estática, a prestação da banda proporcionou momentos de uma frágil beleza que felizmente teve continuidade durante o resto da noite.

E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM

Sigur Rós - "Glósóli"

domingo, julho 16, 2006

CASA DE PÂNICO

A acção da película concentra-se quase exclusivamente em duas personagens, Hayley, uma rapariga de 14 anos, e Jeff, um reputado fotógrafo trintão. Após poucas semanas de conversas através da Internet, os dois decidem conhecer-se pessoalmente num café e, pouco depois, encontram-se já em casa dele, e a partir daqui "Hard Candy" torna-se numa tensa e inquietante experiência não só para os dois protagonistas (em especial para Jeff), mas também para o espectador.

Tema delicado e polémico, a pedofilia tem sido alvo de abordagem recente noutros filmes independentes, casos de "O Condenado" ou "L.I.E. - Sem Saída", mas enquanto esses se aproximavam do drama "Hard Candy" envereda mais por domínios do thriller, funcionando enquanto um prodigioso exercício de estilo sem deixar de ser um acutilante estudo sobre a ambiguidade moral.

Contudo, apesar deste perfeccionismo estético, "Hard Candy" não é tão equilibrado no argumento, que apesar de interessante tem um desenvolvimento cuja credibilidade é questionada em algumas cenas, em particular no forçado e maniqueísta desenlace, deitando por terra a ambivalência moral presente em grande parte da película.

Parte do problema do argumento prende-se com a personagem de Hailey, demasiado camaleónica e cujas motivações são apenas sugeridas mas não reveladas, e se essa aura enigmática funciona até certa altura mostra-se algo frustrante no final do filme.

Aplauda-se, no entanto, a soberba interpretação da jovem Ellen Page, perfeita no misto de fragilidade, genialidade e calculismo, destacando-se automaticamente como uma das grandes revelações do ano. Patrick Wilson é igualmente exemplar na composição do (inicialmente) tranquilo e discreto Jeff, embora o seu desempenho não seja tão surpreendente pois o actor já tinha dado provas de talento na mini-série "Anjos na América".

Ficando aquém do grande filme que os primeiros minutos sugerem, "Hard Candy" não deixa de ser uma boa surpresa, possuindo algumas sequências de antologia que seduzem pela sua palpável carga sufocante (não querendo revelar muito, diga-se apenas que a melhor de todas arrisca-se a deixar de rastos os espectadores do sexo masculino). Uma obra desequilibrada, mas merecedora de atenção.

E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM

sexta-feira, julho 14, 2006

MR. E MRS. HUNT

Responsável por dois duas das mais aclamadas produções televisivas do momento - as séries "A Vingadora" e, sobretudo, "Perdidos" -, Abrams trouxe nova vida a narrativas vincadas pelo suspense, espionagem e acção, o que à partida fazia dele uma opção promissora para se ocupar de um filme destes.

Contudo, por vezes até no melhor pano cai a nódoa, e a estreia do realizador nas longas-metragens está longe de ser tão auspiciosa como a sua experiência televisiva. Não que "Missão: Impossível 3" seja desastroso, apenas não acrescenta nada de novo nem ao cinema nem à série, limitando-se a seguir, com competência mas sem chama, um formato por demais visto em tantas outras películas de acção.

Há tentativas de mudança, é certo, entre as quais o esforço numa maior humanização do protagonista Ethan Hunt ou a inclusão dos seus colegas de equipa (embora a série televisiva se centrasse num grupo, os dois filmes anteriores ignoraram esse facto).

Estas alterações são, no entanto, muito ténues, uma vez que a personagem principal se mantém tão genérica como antes, já que o facto de ter uma relação amorosa que lhe concede automaticamente maior densidade emocional. Quanto aos elementos da equipa, são ainda menos desenvolvidos, pois Abrams usa-os como meros gadgets do argumento.

O que se aproveita são mesmo as quase sempre eficazes e pontualmente emocionantes sequências de acção, onde o realizador mostra que no departamento de explosões, riscos e perseguições consegue gerar momentos de efervescente energia cinética sem enveredar por irritantes exercícios de pirotecnia balofa nem enjoativos tremeliques da câmara.

Se isso bastar, então "Missão: Impossível 3" nem funciona enquanto má proposta de entretenimento pipoqueiro e livre de pretensões, mas não deixa de ser uma pena vê-lo desperdiçar actores como Laurence Fishburne e Jonathan Rhys-Meyers (aqui transformados em bonecos sem alma) ou Philip Seymour Hoffman (que compõe um vilão interessante mas com escasso tempo de antena).

O protagonismo volta a ser dado a um Tom Cruise igual a si próprio, exemplar nas cenas de maior dinamismo mas que, para além disso, se limita a viver uma básica e forçada história de amor com uma indistinta Michelle Monaghan.

Enfim, tendo em conta a baixa fasquia da maioria da concorrência dentro do género, o filme cumpre, mas a julgar pelos nomes envolvidos esperava-se mais do que uma mediania bem oleada porém pouco substancial.

E O VEREDICTO É: 2,5/5 - RAZOÁVEL

quinta-feira, julho 13, 2006

ESTREIA DA SEMANA: "FINAIS FELIZES"

Desdobrando-se entre a comédia e o drama, "Finais Felizes" (Happy Endings) é uma crónica urbana sobre várias e díspares relações humanas, e segue três histórias onde o amor e as novas famílias se interligam. Don Roos ("O Oposto de Sexo", "Bounce - Um Acaso com Sentido") ocupa-se da realização, mas o maior destaque vai mesmo para o elenco, onde constam nomes como Lisa Kudrow, Laura Dern, Steve Coogan, Maggie Gyllenhaal ou Jesse Bradford.

"A Honra do Dragão", de Prachya Pinkaew

"Assombrados - Uma História Americana", de Courtney Solomon

"Diários da Bósnia", de Joaquim Sapinho

"Edison", de David J. Burke

"Pular a Cerca", de Tim Johnson e Karey Kirkpatrick

"Tara Road - Vidas Trocadas", de Gillies MacKinnon

"Tristão e Isolda", de Kevin Reynolds

quarta-feira, julho 12, 2006

WHO'S GONNA WATCH YOU DIE?

Death Cab for Cutie - "What Sarah Said"

A FILHA PRÓDIGA

Este estudo de personagens narra o percurso de Reese, uma jovem actriz que viaja de Nova Iorque até ao Michigan, a sua terra-natal, de encontro ao seu pai, Don Holden, um escritor aclamado mas cujo frágil estado de saúde o convida ao isolamento e depressão, reforçada pela morte recente da esposa.

É na interacção destas quatro personagens que "Estranhos em Casa" se concentra, e se o seu desenvolvimento não é especialmente imprevisível, longe disso - não há grandes inovações nas abordagens das temáticas do regresso a casa, dos laços que se formam entre outcasts ou das dores das relações entre pais e filhos -, tal não compromete que este se destaque enquanto um drama sóbrio e inteligente, de clara escola indie.

Melancólico mas caloroso, marcado por atmosferas outonais, o filme seduz pela realização escorreita de Rapp, pela recomendável banda-sonora (a cargo de nomes como os Kingsbury Manx, Azure Ray, Deadsy, Low ou Smog) e pela equilibrada carga dramática para a qual contribui a valorosa entrega dos actores, desde a protagonista Zooey Deschanel, que compõe a contraditória e impulsiva Reese, até aos não menos determinantes Ed Harris (competente como escritor à beira do colapso), Amelia Warner (soberba na pele da idealista e luminosa Shelly) e Will Ferrell (que finalmente tem a seu cargo uma personagem e prestação suportáveis).

Não pretendendo ser mais do que uma obra sincera e modesta, "Estranhos em Casa" centra-se no essencial: contar uma boa história de forma entusiasmante, e o resultado é francamente positivo. Não apresenta trunfos que o tornem num filme ímpar, mas permite afirmar que Adam Rapp começa bem.

terça-feira, julho 11, 2006

Para quem não viu o episódio de ontem, ou para quem viu mas quer repetir (como eu), fica aqui a sequência final da melhor série (ou melhor, indie soap opera) dos últimos anos. Cuidado porque pode causar vício e, sobretudo, desidratação ocular.

segunda-feira, julho 10, 2006

sexta-feira, julho 07, 2006

CANÇÕES DE EMBALAR

Uma das excepções que apresenta traços desses domínios sem no entanto se limitar a enveredar por lugares-comuns é o disco de estreia dos noruegueses Flunk, "For Sleepyheads Only", um dos mais sedutores e cativantes de 2002.

Atmosférico e contemplativo, o álbum sabe aliar uma escrita sólida a uma segura manipulação de elementos electrónicos, apresentando um conjunto de canções marcadas por uma considerável carga cinemática e paisagista.

Os ambientes tensos e enigmáticos do brilhante "Syrupsniph" apostam em territórios mais sombrios, enquanto que "Kebab Shop 3 AM", enérgico e repetitivo, faz lembrar o contagiante single "Eple", dos conterrâneos Röyksopp, e não perde nada na comparação. "Indian Rope Trick" aproxima-se do asian underground, assemelhando-se a Nitin Sawhney no seu melhor, e "I Love Music", com uma apelativa mistura de vozes sampladas e guitarras, funciona bem como uma tranquila mas dançável entrada para o disco.

Embora se aproxime de outras referências, "For Sleepyheads Only" não as usa como mero objecto de decalque mas enquanto fonte inspiradora para a construção de um disco versátil e aglutinador, que acaba por encontrar um espaço próprio. Não fossem pontuais momentos como "Miss World" ou "Magic Potion", interessantes mas menos do que os demais (aproximando-se da mediania de uns Zero 7 ou Thievery Corporation), e esta estreia poderia ter sido ainda mais auspiciosa. A (re)descobrir (página no myspace).

quinta-feira, julho 06, 2006

ESTREIA DA SEMANA: "EU, TU E TODOS OS QUE CONHECEMOS"

À partida não parece ter nada que o distinga de outros retratos agridoces dos subúrbios, assunto já mais do que explorado em muitos títulos do cinema independente norte-americano, mas ainda assim não convém deixá-lo passar ao lado.

Com experiência em várias áreas artísticas, desde a música à escrita, July assina aqui o seu filme de estreia mas possui no currículo outros trabalhos como realizadora, como o videoclip "Get Up", das recém-extintas Sleater Kinney, que pode ser visto aqui:

"As Filhas do Botânico", de Sijie Dai

"O Diabo a Quatro", de Alice de Andrade

"Poseidon", de Wolfgang Petersen

"Separados de Fresco", de Peyton Reed

segunda-feira, julho 03, 2006

REFÚGIOS NO CINEMA

Um refugiado é definido como sendo uma pessoa que teve de abandonar o seu país devido a um receio fundado de perseguição em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertença a um determinado grupo social, não podendo ou não querendo regressar. O ACNUR ajuda os refugiados de todo o planeta e foi criado em 1951 pela Assembleia-geral das Nações Unidas.

"Shooting Dogs - Testemunhos de Sangue", de Michael Caton-Jones, é um surpreendente filme de guerra ambientado no Ruanda, abordando, de forma inteligente e emotiva, os massacres aí decorridos há cerca de dez anos.

Já "Sem Destino", do húngaro Lajos Koltai (ainda em exibição), embora não acrescente muito a outras películas centradas no Holocausto, impõe-se como um contundente e respeitável grito de alerta acerca dos efeitos da intolerância.

Só é pena que ambas as obras se arrisquem a passar ao lado de muitos, pois para além de estarem acima da média evidenciam também como o cinema pode ter uma função social sem que tal comprometa a sua vertente artística. Convido todos os bloggers que leiam este post a contribuirem para a continuidade da corrente.

domingo, julho 02, 2006

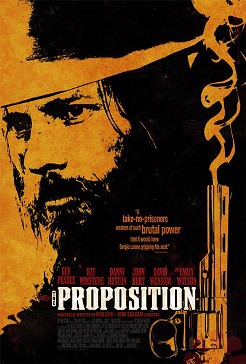

IRMÃO, ONDE ESTÁS?

Centrado no dilema de um criminoso que, para conseguir que o seu irmão mais novo escape à pena de morte, terá de matar o mais velho, um assassino cruel e impiedoso, o filme segue em paralelo a relação do capitão local e da sua esposa, estas as duas únicas figuras que conseguem gerar alguma empatia.

É precisamente pela falta de empatia que a maioria das suas personagens despoleta que “Escolha Mortal” resulta numa obra desequilibrada, pois o desenrolar das peripécias que envolvem os irmãos Burns, além de ser algo previsível, não emana grande carga emocional, arriscando-se a que o destino destes se torne indiferente para o espectador.

Ray Winstone e Emily Watson oferecem desempenhos mais convincentes, mas infelizmente as suas personagens, apesar de serem interessantes, carecem de maior desenvolvimento.

É pena que o argumento e a construção de personagens sejam pouco mais do que esquemáticos, porque nos outros aspectos “Escolha Mortal” é bastante conseguido. A realização segura de John Hillcoat proporciona uma atmosfera claustrofóbica e hostil, apropriada à amoralidade e inquietação que caracteriza a maioria das figuras do filme. A impressionante fotografia de Benoît Delhomme é fulcral para a consolidação dos ambientes tórridos e áridos, assim como a reconstrução de época, minuciosa e verosímil. Já a banda-sonora de Nick Cave, não sendo um assombro, é suficientemente intrigante e adequada às atmosferas do filme, entre o brutal e o poético.

Contudo, como esta intensidade visual e sonora raramente tem contraponto em sequências com uma carga dramática ao mesmo nível, “Escolha Mortal” não ultrapassa a fasquia do filme curioso, o que é especialmente lamentável tendo em conta que, com alguns acertos no argumento e no ritmo da narrativa, poderia ter ascendido a um patamar bem superior.